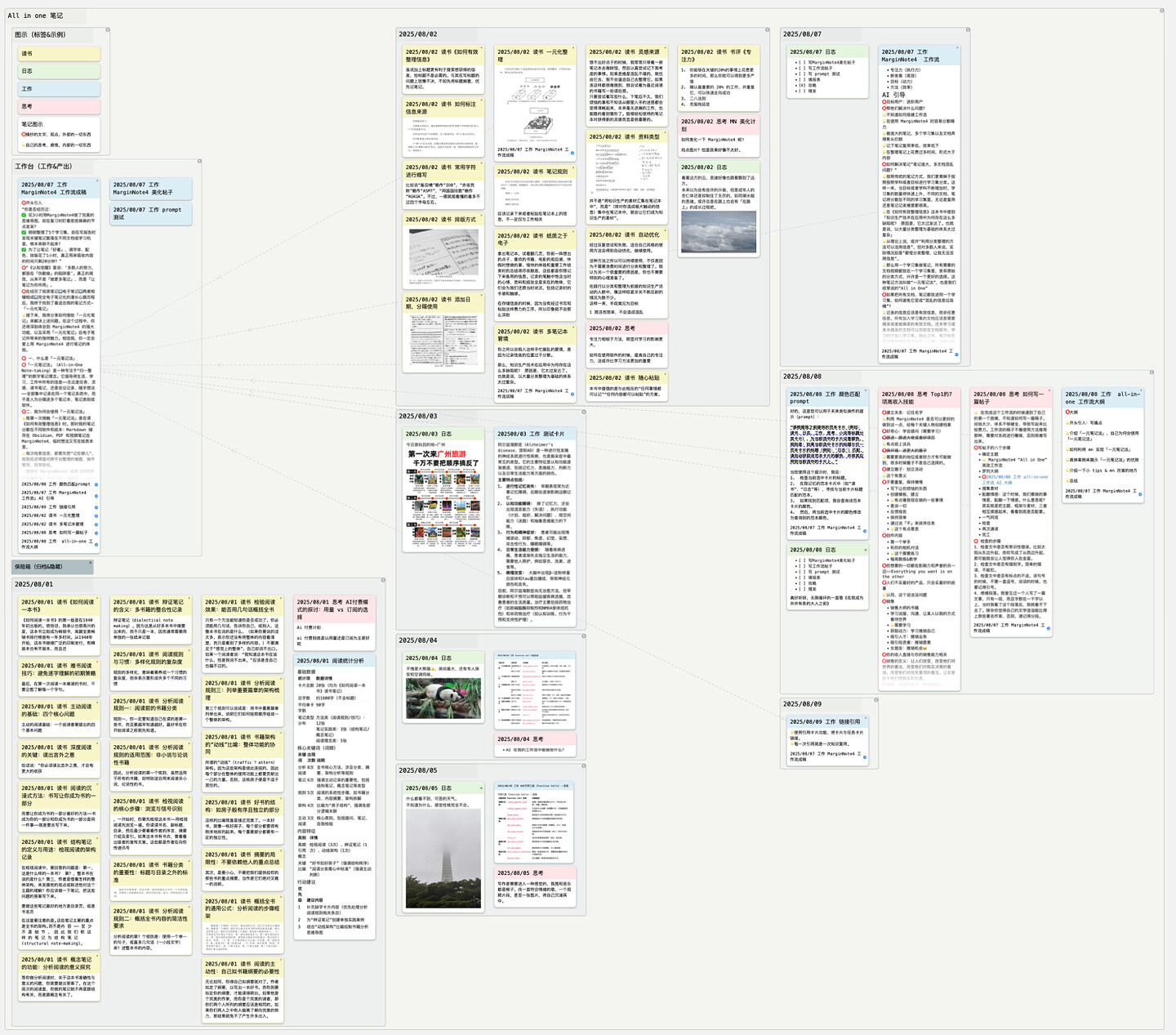

告别信息分散:MarginNote 4 「一元化笔记」工作流高效指南

你是否经历过:

- 耗费数小时精心制作 MarginNote 4 思维导图,复习时却面对密密麻麻的节点无从下手?

- 明明整理了多个学习集,撰写报告时却发现关键笔记散落各处,难以串联整合?

- 为追求笔记「美观」,花费大量时间调整字体、配色与排版,真正用于内容吸收的时间所剩无几?

《认知觉醒》中提到:“多数人的努力,都困在「伪勤奋」的陷阱里”。真正的高效,并非「做更多笔记」,而是「让笔记为你所用」。

在漫长的笔记探索之路上,我经历了从纸质到电子的各种尝试,最终找到了最适合我的方法——「一元化笔记」。

接下来,我将详细阐述如何借助「一元化笔记」解决上述痛点,并展示 MarginNote 4 如何成为实现这一理念的强大工具。

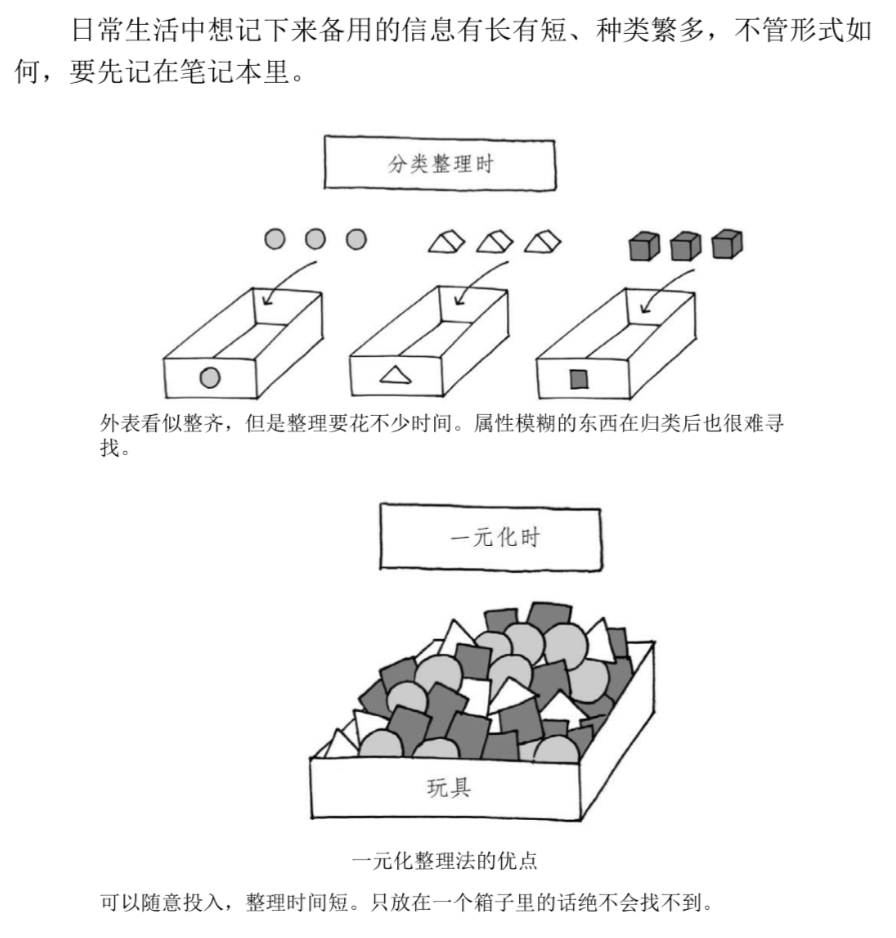

一、什么是「一元笔记法」

「一元笔记法」(All-in-One Note-taking)是一种专注于“归一整理”的数字笔记理念。它倡导将生活、学习、工作中所有信息——无论是任务、灵感、读书笔记,还是会议记录、随手想法——全部集中记录在同一个笔记系统中,而非人为分隔进多个笔记本、笔记类别或软件。

二、我为何会使用「一元笔记法」

我第一次接触「一元笔记法」是在阅读《如何有效整理信息》时。那时我的笔记分散在不同平台:Markdown 储存在 Obsidian,PDF 和视频笔记在 MarginNote 4,临时想法则写在纸质本里。

每次检索信息,都要先回忆“记在哪儿”,找到后还得面对跨平台整理的难题,操作繁琐,效率低下。

当我意识到笔记分散化带来的低效,并在 MarginNote 4 阅读《如何有效整理信息》时接触到「一元化笔记法」理念后,便决定立即实践。经过纸质与电子笔记的对比实践,我发现纸质笔记在输出和检索上的局限性,最终完全迁移到 MarginNote 4。选择 MarginNote 4 的原因很简单:它支持几乎所有文件格式,能将各类信息汇聚一处,彻底解决了我的笔记碎片困扰。

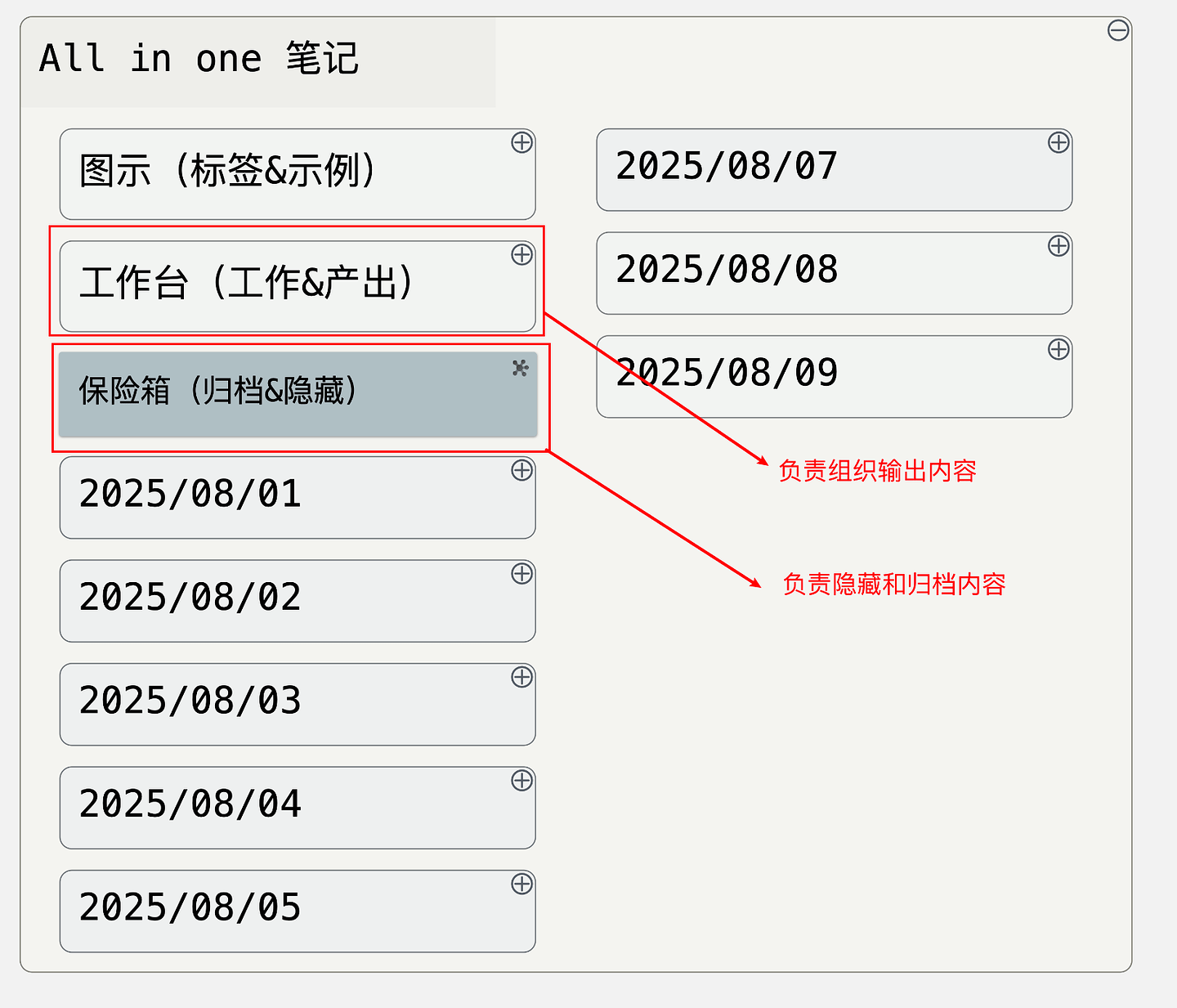

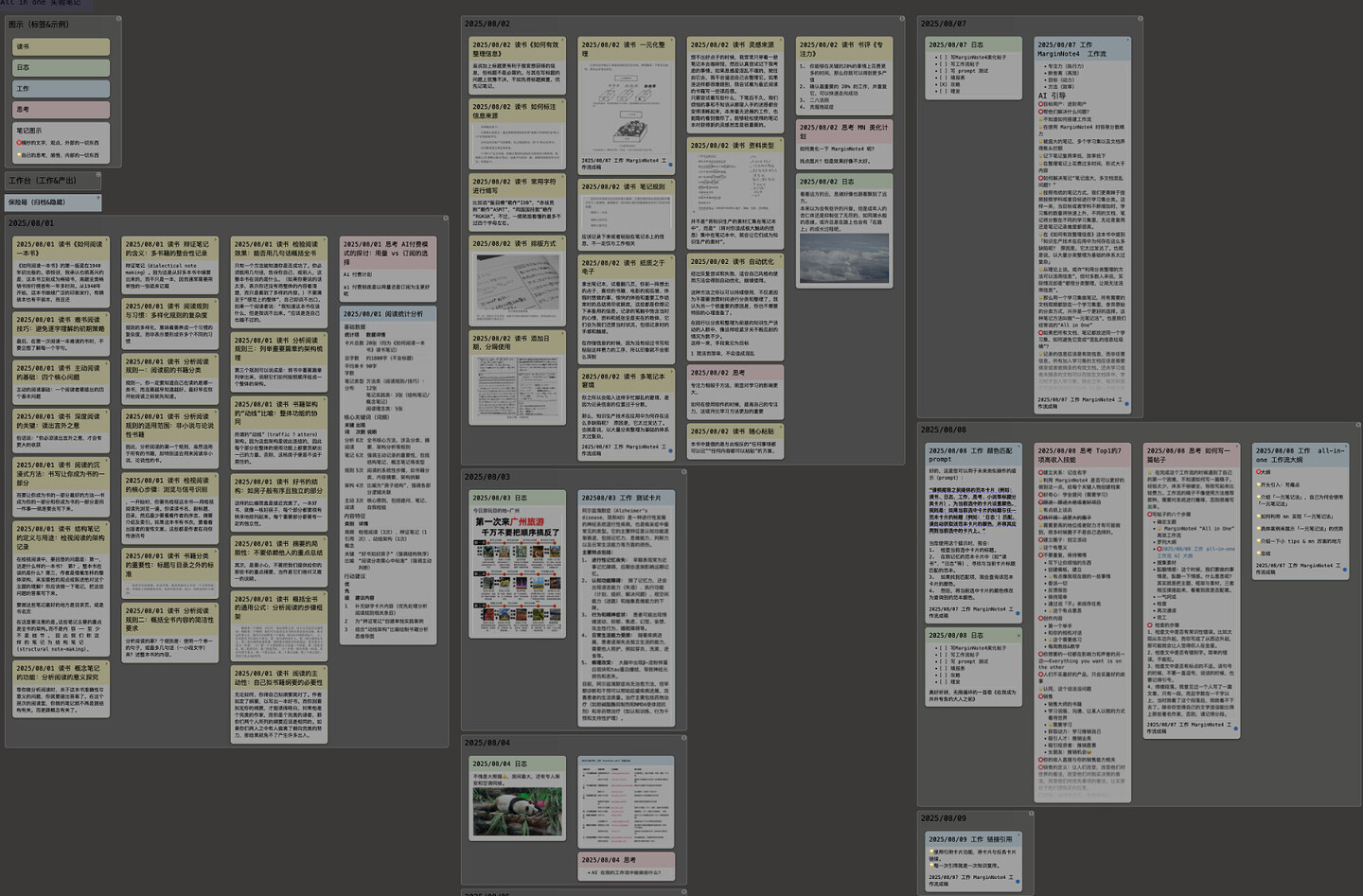

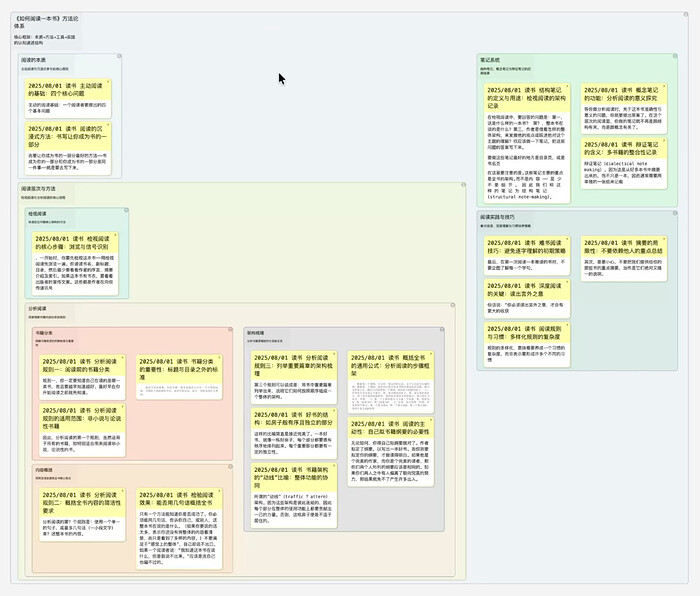

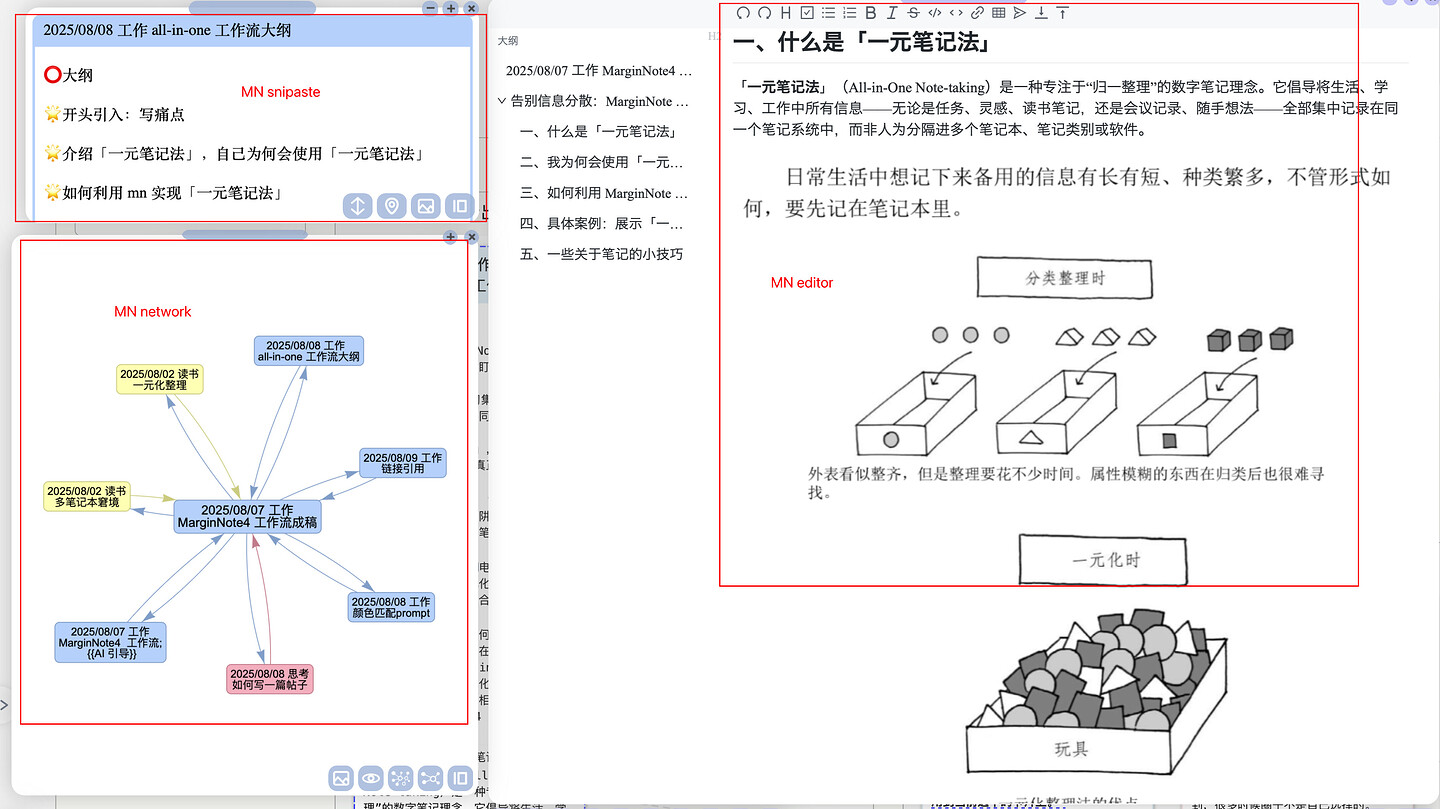

三、如何利用 MarginNote 4 搭建「一元化笔记」系统

了解了一元化笔记的概念后,我们如何在 MarginNote 4 中实现它呢?

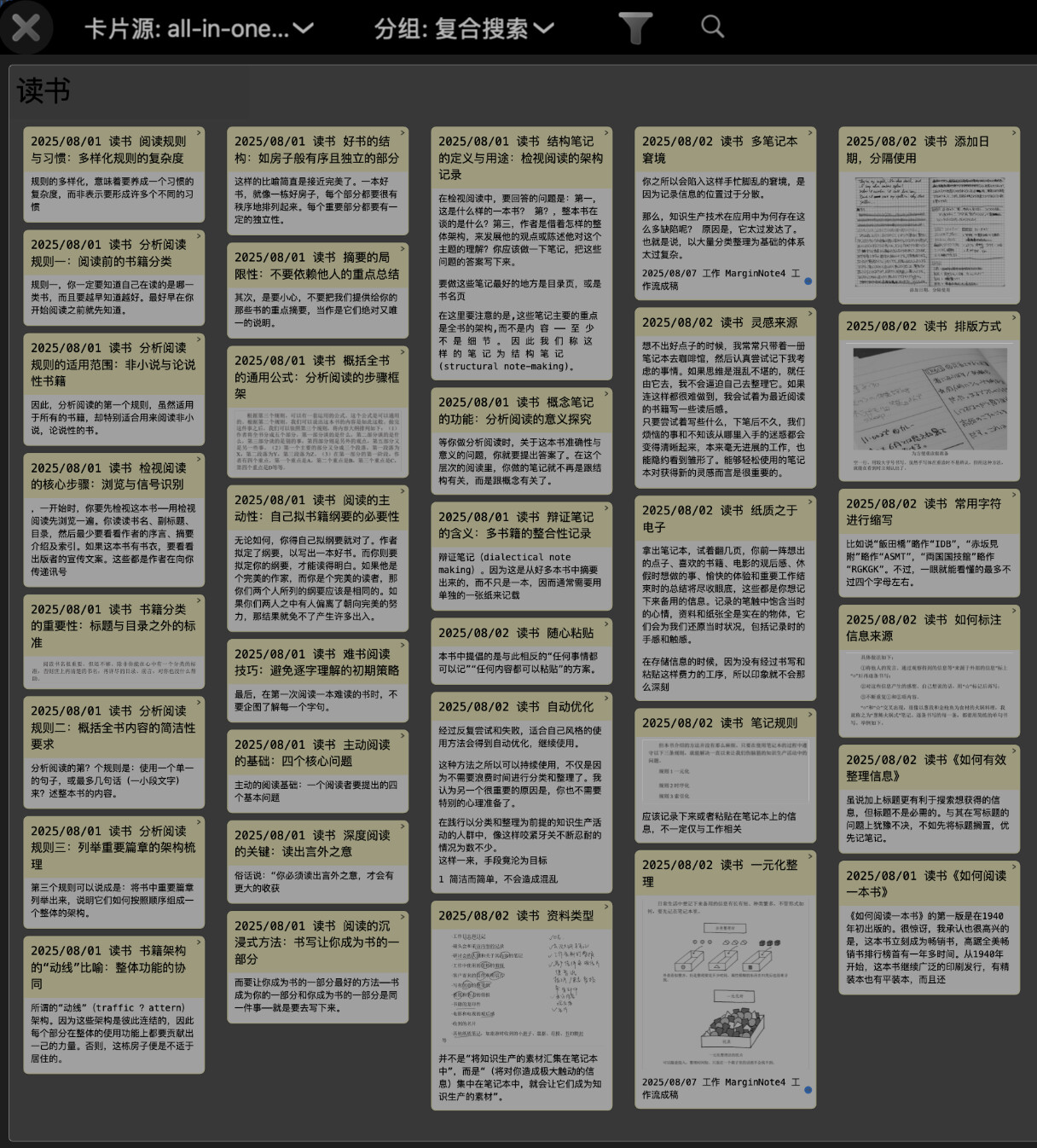

其核心在于将所有信息集中于一个笔记本。MarginNote 4 的脑图功能完美契合了这一需求:卡片作为连接文档的接口,可关联视频、音频、PDF、Markdown 等所有内容。每张卡片都类似于笔记本上的一段笔记。当不同类型的卡片笔记融合在一起时,我们如何有效管理?

需要遵守以下三个原则:

- 一元化

- 时序化

- 索引化

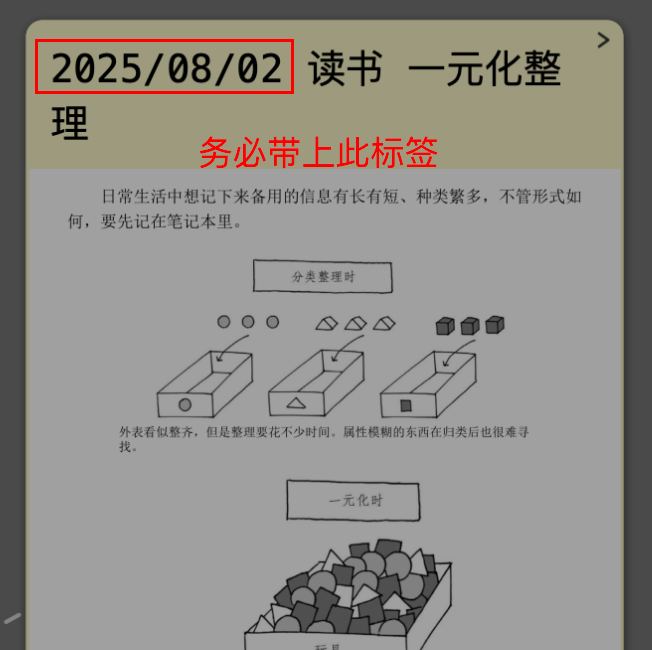

一元化,即在记笔记时不进行分类记录。将任何需要记录的信息,无论会议纪要、学习笔记、日志,甚至一瞬间的奇思妙想,都直接记录成卡片放入脑图中。这样,你将获得一个汇聚各类信息的“知识宝库”。

遵循一元化原则,纳入脑图的卡片笔记能带来一种“尽管看似无序,却都在触手可及之处”的安心感。带着这种确定性寻找笔记,与在不同文档或学习集中摸索、甚至不确定是否记录过的体验截然不同,其效率高下立判。

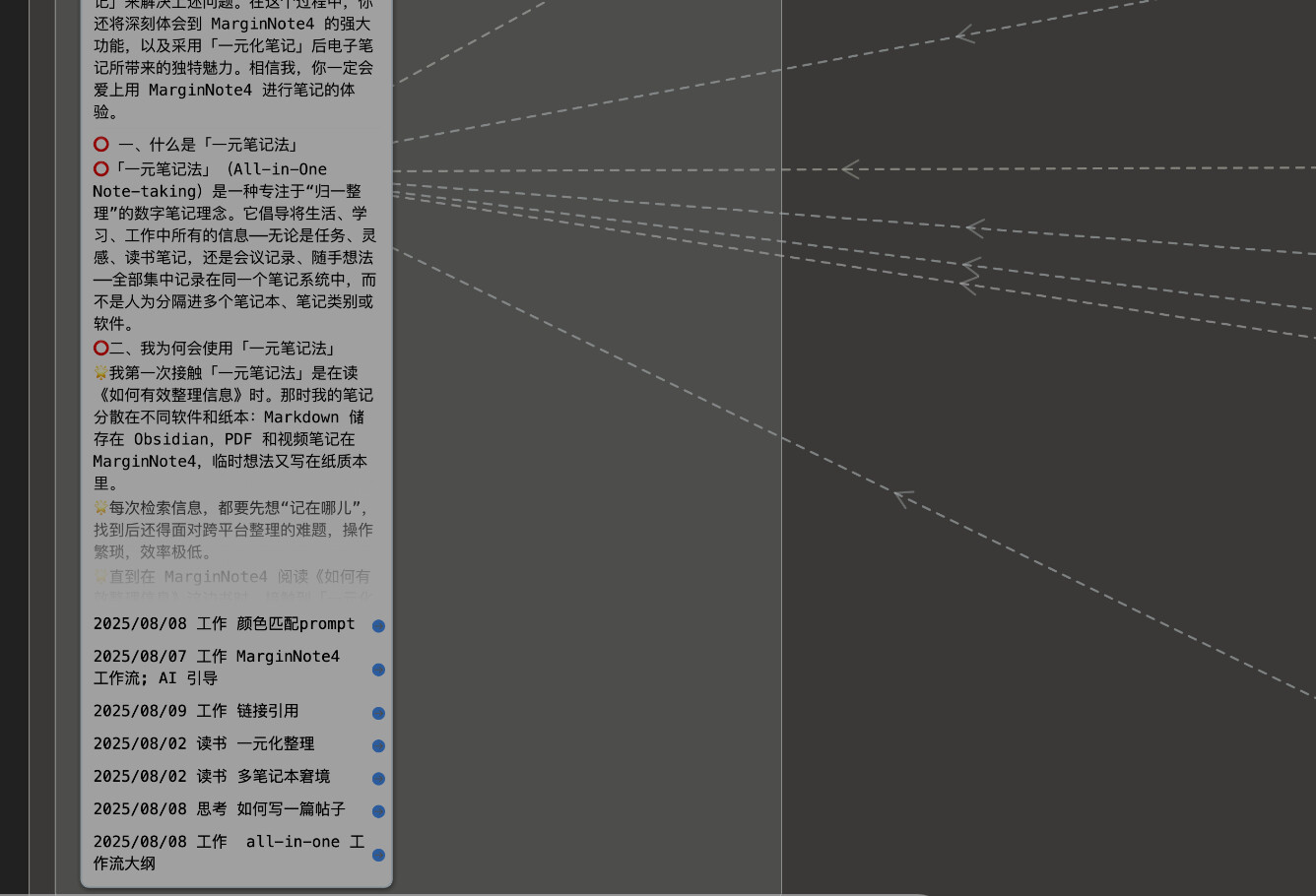

时序化,即在记下卡片时添加日期。每张卡片笔记务必添加「日期」标签(例如:2025/08/08),以便按时间线索管理。

索引化,为你的卡片加上独属于自己的「元信息」。不同于传统笔记按文件夹和学科分类,一元化笔记的索引完全由你自己决定,核心做法是将关键索引词融入卡片标题中。

所谓“索引”,并非信息本身,而是寻找信息的线索。

当我们寻找笔记本中的信息时,以下线索能帮助我们快速定位目标:

- “关于企划案的点子,我都用红色字母‘K’标出了。”

- “从□□那里寄来的信件,好像是初夏收到的,应该在去年或前年的那一部分。”

根据这样的线索,利用 MarginNote 4 的卡片看板就能高效查阅纳入笔记本的信息。

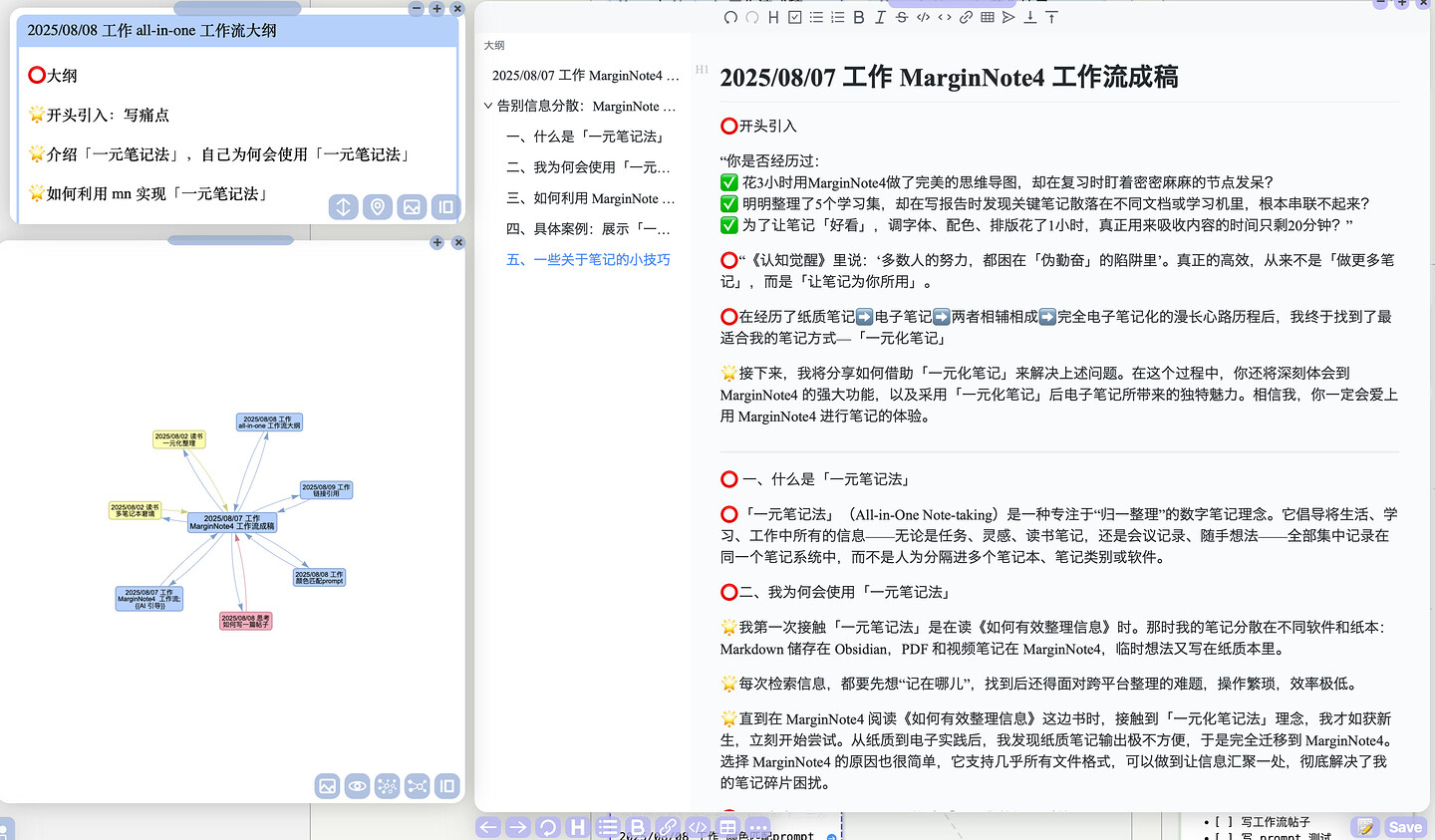

四、具体案例:展示「一元笔记法」的优势

例如,我在准备此篇分享时,需要综合《如何有效整理信息》《认知觉醒》、几篇 PDF、视频课程,以及零散的灵感笔记。若在过去,每次都需在 Obsidian、MarginNote 4、纸质笔记、微信收藏之间“打捞素材”,不仅麻烦,还极易遗漏细节。

而采用「一元笔记法」并完全迁移到 MarginNote 4 后,我只需在主脑图中全局搜索关键词,如“知识输出”“整理方法”,便能一键定位所有相关文章、摘录、灵感、要点。无论是 PDF、EPUB、音频还是网页笔记,都已汇集为卡片,随查随用。

在实际整理内容时,我只需拖拽克隆脑图中的关键卡片,按照大纲组合,短短半小时便能串联出清晰的内容框架。

甚至可以直接链接引用以往的卡片笔记,大幅提升写作输出效率。

每一次的链接和克隆重组,即是对卡片的一次又一次的复用,在此过程中,每一张卡片都变成了我创作过程中的养分被充分利用和吸收。

更难能可贵的是,随着笔记的不断累积,类似主题的知识自动形成了“知识树”,复习、写作、备课时,我能随时站在体系高度,通过链接跨越不同材料,不再为“维护笔记”和“找不到旧资料”而焦虑。

五、一些关于笔记的小技巧

- 通过符号快速记录并区分外部和内部信息

- 建立一套区分内部和外部信息的符号系统(例如,用

标记外部信息,用

标记外部信息,用 标记个人感想)。

标记个人感想)。 - 确保每条笔记都以简练的单句书写。

- 将卡片的尺寸比例调整为宽度 1200,字体比例 1.5 即可获得一个比较不错的阅读效果

- 快捷输入

- 利用「微信输入法」或者类似输入法,将“

”和“

”和“ ”设置为快捷输入

”设置为快捷输入 - 日期只需打出相应字段便可弹出相应格式快速输入

- 利用插件快速查看链接卡片&贴图,以及获得更好的markdown 编辑体验

「一元笔记法」让我亲历了信息从割裂到聚合、知识从孤岛到网络的转变,也让我从琐碎的资料整理中解放出来,将精力真正投入到思考、创造和产出。

当所有信息不再被「应该属于哪里」的焦虑分割,当每一条笔记都能在时间轴上找到自己的坐标,你会发现知识开始自然生长——

你曾随手记录的《如何阅读一本书》片段,三年后可能与某篇认知科学论文的观点碰撞出火花;某次会议纪要里的模糊灵感,会在半年后的项目方案中成为破局关键。这种「不期而遇的联结」,正是一元笔记最迷人的地方:它不要求你预设知识的形状,却会在积累中帮你看见思维的脉络。

更重要的是,它教会你「先完成再完美」的记录哲学。不必纠结标签是否精准、分类是否穷尽,先让灵感落地,再用后续的关联和检索赋予它意义。

试试吧——从今天的一条读书笔记、一段对话感悟、甚至一张随手拍下的思维导图开始。当这个「信息集装箱」积累到1000条、5000条,你会拥有一个比任何外部工具都更懂你的「第二大脑」。那时你会明白:真正的知识管理,从来不是整理信息,而是解放思考。

![]() 最重要的一件事!最重要的一件事!最重要的一件事!——记得备份!

最重要的一件事!最重要的一件事!最重要的一件事!——记得备份!